秋季学期新开课程:《智能实验装置:从设计到实践》

未来实验室的底层代码,由你来写

当液滴在微流控芯片上自排列,机械臂在凌晨三点精准调焦,算法实时重写实验路径。实验装置不再是被动的工具,而是具备感知、决策与协同能力的「赛博实体」。

《智能实验装置:从设计到实践》 诚邀对这一未来场景充满好奇的你,用十六周踏上一段跨越设计、控制与自动化的全链路实践旅程:汇聚传感器矩阵、边缘计算与云端模型,构建统一的智能硬件架构;让智能控制与机器学习在实验现场实时对话,实现自适应优化;将实验日志沉淀为可追溯的知识图谱,驱动下一轮创新。

课程以项目制为核心。经过前期基础学习后,每支跨学科小组将在导师指导下完成一个“智能实验平台”原型,并走完以下里程碑:技术评审 → 中期路演 → Demo Day。课程将提供 专利申请辅导、企业技术对接、技术商业化落地与创业孵化渠道,助你将原型变成可落地的产业方案。如果你渴望把代码与电路、理论与实物无缝耦合;如果你期待让自己的创意在专利文献或产业一线留下痕迹;如果你想亲手定义科研工作的下一代流程——欢迎加入这间面向未来的开放式实验室。

课程简介

本课程面向未来实验室科学家与工程师,聚焦实验自动化、智能化关键技术。通过反应装置改造、液体处理、表征自动化、环境监测等典型模块的理论教学与实践操演,帮助学生系统理解并掌握低成本实验自动化方案设计方法,提升实验效率与数据可复现性。课程依托 Uni-Lab-OS 平台,为学生提供真实可部署的自动化组件与智能化模拟环境,支持开展真实科研任务的原型开发,将市场的真实需求与问题转化为产教融合核心课程模块,由产业界技术导师与学术实践导师双轨授课,确保教学内容与产业技术向教学创新端的快速渗透,加速学术科研与市场需求直接接轨,形成“教学-研发-市场-创业”的创新闭环。

课程大纲

本课程以项目实践为导向,实践环节将贯穿课程始末,第1-8周课程将采取授课+实践结合的方式,第9-16周课程将以学生自主实践为主要环节。

第1周:AI for Science 读、算、做基础设施的探索与实践(3学时)

讨论AI结合机理数据双驱动的模型、结合全量文献深宽兼顾的解析、以及结合自动化智能化实验对于生物医药、材料等场景所带来的全新的系统性的机会。

第2周:自动化实验系统基础与分类;发展趋势与核心部件(3学时)

介绍自动化概念、类型及典型案例,帮助学生建立对实验自动化的总体认知和背景框架。

第3-4周:反应装置智能化与温控/数据采集模块(3+3学时)

学习反应装置改造方法,掌握温控及搅拌控制技术,了解实验过程中的关键参数采集和记录。

第5-6周:环境监测系统设计与传感器集成、Uni-Lab-OS 平台原理、设备接入与协议转换(3+3学时)

熟练构建实验室环境参数检测及监控体系,掌握温湿度、气压、颗粒监控及传感器集成设计。深入了解 Uni Lab OS 架构及接口标准,学习快速适配设备、构建标准化控制节点及实验 protocol。

第7周:液体处理系统与流程控制器(3学时)

熟练液体操作模块的结构设计、控制方法及编程接口,能够自主设计移液和配液自动化方案。

第8周:自动表征与样品管理流程设计(3学时)

学习表征仪器接口设计及自动化控制,掌握样品管理和结果记录标准化及共享方法。

实践课程环节:

第9-14周:学生小组项目调研与自动化改造实施

学生结合自身研究方向设计自动化实验方案,构建原型装置,撰写设计文档,并在指导下完善方案。

第15-16周:项目成果展示与课堂总结(3+3学时)

完成成果展示,接受同行及教师点评,总结收获,讨论后续研究方向及实验智能化潜力。

考核标准

考勤及课堂表现(20%):按时出勤及积极参与课堂讨论,完成课堂实验笔记。

实操练习报告(40%):完成指定实验操作及提交结构化实验记录,完成代码脚本、控制示例及自动化配置文档。

小组项目实施过程(20%):方案设计及中期检查,包括项目设计方案完整性、结构化和可行性;方案迭代和协作过程,包括中期检查结果及改进方案、团队协作任务分工及进展情况。

项目展示与汇报(20%):成果展示,完成实际操作或仿真效果,展示自动化设计及成果,方案创造性及实验效果,项目的新颖性及对实际研究工作的参考意义,可复现性及对自动化研究的推广潜力。

往期工作坊成果

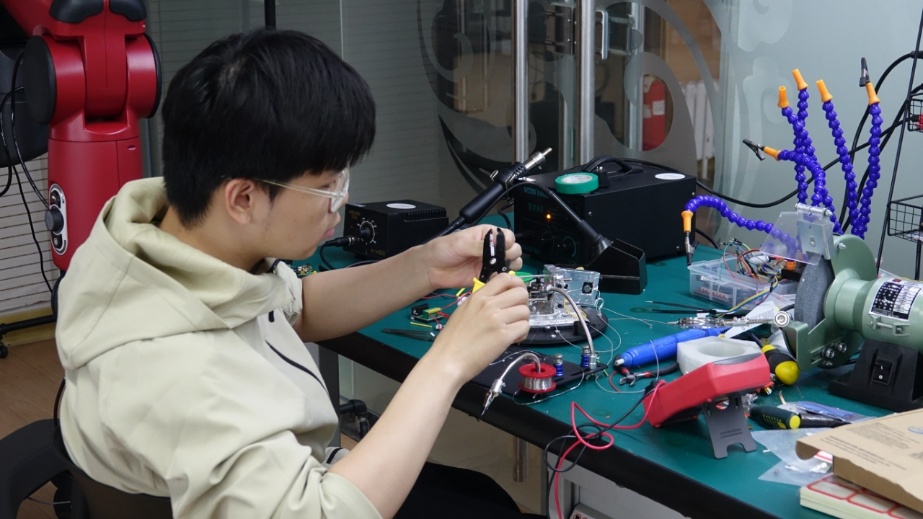

2025春季学期,课程以“动手复现与升级:扫描隧道显微镜(STM)”工作坊形式在北京大学极客实验室首次开设,吸引20余名各专业在校生进行选课。

加入我们,建立你的智能实验室

由于本课程为面向全校本科生开设的项目制课程,课程中的项目内容将用于成果转化及商业落地,选课同学应具有较强的探索意愿及积极性。在正式上课前课程团队将组织选课同学进行课前面试,通过面试的同学即可加入本课程。详细内容将在课程意向群内进行通知,欢迎大家扫描加入群聊了解更多信息!